School Diary

各病棟で看護の心を間近で学ぶ~3年生が八雲総合病院で「一日看護体験」

5月14日(水)、本校3年生5名が、八雲総合病院主催の「一日看護体験」に参加しました。

生徒たちは、車椅子操作や血圧測定、新生児との触れ合い、地域包括ケアやリハビリテーションの見学などを通して看護の現場を体験しました。多職種が連携して患者を支える様子を学び、生徒たちは感銘を受けていました。

先輩看護師方からは、患者とのコミュニケーションや患者の視点に立つことの重要性を学びました。参加した生徒たちは、看護の責任とやりがいを再認識し、将来への決意を新たにしていました。

この貴重な機会をくださった八雲総合病院の皆様、温かくご指導いただいた職員の方々、そしてご協力いただいた患者様方に心より感謝申し上げます。

ユニフォームに着替えガイダンスを受ける 病棟でのストレッチャー体験

交通安全講話

5月13日(火)6校時、八雲自動車学校の松山様を講師としてお招きし、交通安全に関する講話をしていただきました。「交通安全への意識改革」というテーマで、実話を元にしたDVD視聴を通して自転車事故を起こした場合、加害者はどうなるのかというお話をいただきました。

また、2026年4月から16歳以上にスマートフォンを使用しながらの運転、2台以上の並進運転等で「青切符」を導入し、反則金を徴収することが始まるといった最近の動向も教えていただきました。

今回の講話で学んだことを今後の生活に生かし、安心安全な生活を送っていきましょう。

生徒総会、高体連・高野連壮行会

5月8日(木)、本校体育館にて生徒総会、高体連・高野連壮行会が実施されました。

生徒総会では、生徒会の活動報告や今後の行事について意見交換が行われました。生徒一人一人が自分たちの学校生活について考え、意見を発表する貴重な時間となりました。

続いて行われた高体連・高野連壮行会では、これからの大会に挑む部活動の選手たちに応援のメッセージが贈られました。八雲高校の選手一人一人が精一杯力を発揮できるよう、全校生徒一丸となって選手たちを応援し、共に頑張っていきたいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましても、選手たちの活躍を心より期待し、引き続き応援をよろしくお願いいたします。

椅子プロジェクト ボランティア参加

4月25日(金)町内で企画されている「誰でも座れる椅子プロジェクト」のボランティアに本校生徒15名が参加しました。小学生ボランティアが白く塗った椅子に酪農が盛んである八雲町ならではの牛の黒模様を塗る作業を行いました。それぞれが思い描く牛の柄を工夫をこらして真剣に塗る様子が見受けられました。この椅子は町内のあらゆるところに設置されています。見かけた際にはぜひ、ご利用ください。

授業参観・PTA総会

4月26日(土) 今年度の授業参観とPTA総会が行われました。1・2時間目が参観授業となりました。保護者の皆様が後ろから見守る中、生徒達は真剣な表情で授業に取り組んでいました。

PTA総会では、新転入職員紹介の後、令和6年度の活動報告や令和7年度の活動計画などの審議が行われました。令和7年度のPTA新役員には会長の小熊裕樹様ほか計8名の保護者の皆様が就任されました。ご来校いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

令和7年度 入学式

令和7年度の入学式が本校体育館で挙行され、普通科 55名、総合ビジネス科 7名の62名が校長より入学許可を受けました。

吹奏楽局が演奏する中、多くのご来賓と保護者の皆様の拍手を受けながら新入生が入場しました。校長式辞に続き、ご来賓の方の中から八雲町長 岩村克詔様と父母と教師の会会長 小熊裕樹様よりご祝辞をいただきました。その後、新入生代表の佐々木さくらさんが力強く「入学生代表宣誓」を行いました。八雲高校での3年間が実り多いものになることを願っています。

対面式

4月9日(水)の5、6時間目に、体育館で対面式が行われました。生徒会から新入生に向けて、1年間の行事紹介や教員紹介があり、新入生たちは真剣な表情で聞き入っていました。

また、各部活動や局からそれぞれの紹介があり、練習風景や活動報告を示す動画などで新入生の勧誘が行われました。部活動や局活動は学生時代にしかできない貴重な経験です。高校生活を有意義に過ごすためにも、ぜひ積極的に参加してほしいと思います。

令和7年度 着任式・始業式

4月8日(火)、上村晴美教頭をはじめ今年度着任した9名の教員の着任式と始業式が行われました。

着任式では、9名の先生方からご挨拶の言葉がありました。始業式では、校長先生、生徒指導部長の先生、進路指導部長の先生から新年度の学校生活で大切にして欲しい事や進路実現のために必要な心構えについてお話がありました。

令和7年度が始まりました。新たな気持ちで頑張りましょう。

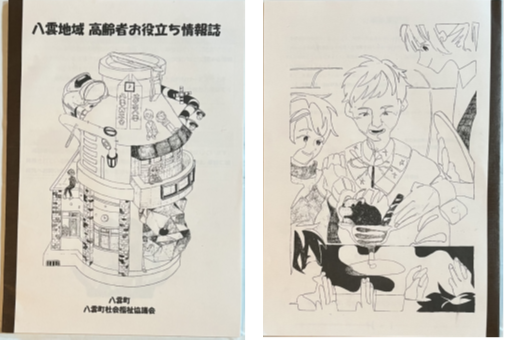

美術部『八雲地域高齢者お役立ち情報誌』表紙製作

本校美術部員の絵が町の情報誌の表紙を飾りました。

本校美術部2年生石川絆名さんが八雲町社会福祉協議会発行の生活情報誌『八雲地域 高齢者お役立ち情報誌』の表紙と裏表紙の絵を担当しました。表紙は八雲ゆかりのミルク缶・木彫り熊・新幹線を配したイラストを、裏表紙は高齢者が家族とお祝い事でパフェを食べる様子をそれぞれ描きました。石川さんは「『八雲からイメージするもの』と『温かい家族の雰囲気』を表現しました」と絵のコンセプトについて説明しました。「高齢者の方々のためにと思い一生懸命に描いたので、お役に立ててうれしく思います」とできあがった情報誌を手に、笑顔で語っていました。

修了式・離任式

3月24日(月)に本校体育館にて令和6年度修了式・離任式が行われました。4月から2年生はいよいよ最高学年になり、1年生も後輩ができることとなります。校長先生や進路指導部長からお話をいただき、次年度へ向けて気持ちを新たにする機会となりました。

また、今年度は渡邊教頭をはじめ、11名の先生方が離任されることとなり、各々が八雲高校での思い出や新天地への想いを語って下さいました。 その後、生徒会長が離任者に向けて言葉を贈り、生徒会からそれぞれ記念品を贈呈し、最後は全校生徒が見送る中、離任する方々が退場されました。 離任される皆様の新天地での活躍をお祈り申し上げます。

1学年 音楽学習発表会

1学年による音楽学習発表会を体育館にて開催しました。器楽分野からトーンチャイム、歌唱分野から学年合唱の2つの分野を発表しました。当日は、多くの先生方に日頃の学習の成果を発表することができました。トーンチャイムでは、ジブリやポップスなどグループごとに選曲をし、個性豊かに演奏しました。学年合唱では「青い鳥」を歌いました。難易度も高く練習はとても苦労しましたが、学年みんなで力を合わせて無事発表会を成功させることができました。

令和6年度 春季体育大会

3月21日(金)、本校体育館で春季体育大会が行われました。今年は、フリスビードッジビー、バブルサッカー、バレーボール、バスケットボールの4種目で学年対抗戦が行われました。また、バレーボールとバスケットボールには、先生方も教員チームとして参加し、熱戦が行われました。1・2年生がクラスの垣根を越えて団結し、得点を競い合う姿が印象的でした。体育館の中には、仲間を応援する大歓声が響いていました。

令和6年度 選挙啓発出前講座

3月19日(水)地歴公民科の授業の取り組みとして「選挙啓発出前講座」が本校体育館で行われました。

北海道選挙管理委員会事務局渡島支所と八雲町選挙管理委員会のご協力の下、選挙や投票参加の意義等について理解を深める機会となりました。

今回は架空の都市の未来を担う3人の候補者から、生徒自らが主体的に考え1票を投じる模擬選挙を行いました。実際の選挙で使用されている、記載台や投票箱を目の前に生徒達は緊張した面持ちで投票している様子が印象的でした。

今年の7月には第27回参議院議員通常選挙が実施される予定です。実際に選挙権を得る生徒達には、引き続き政治や社会での出来事について自分ごととして考え、主体的に行動できるようになってほしいと思います。

以下は生徒の感想です。

・模擬投票を実際にやってみて、まずは、3人でも一人に絞るのは難しいと感じました。自分の居住地域や国の未来をつくる人を選ぶのにどの人が最適なのか考えるのはとても大変だと思いました。模擬投票をしてみて、体育館でステージの上だったけど緊張感があると感じました。結果は自分が投票した人が当選し、模擬でもホッとした気持ちになりました。あと1年経てば18歳になり、選挙に参加できるようになります。今回の模擬投票で得た知識と思いを忘れずしっかりと選び、真剣に選挙に参加したいと思いました。

・思っていたよりも選挙に投票することは簡単な作業で、政治に参加する一番身近な方法だと感じました。自分が有権者になった時にしっかりと投票しに行こうと思いました。

・やり方がわからないまま実際に投票所に行かなければならないのかとずっと困っていましたが、今回こういう機会を作っていただいて、やり方を知ることができたので良かったです。どういうことをしたら無効投票になるのかも知ることができました。

令和6年度 海外短期研修報告会

3月17日(月)に本校同窓会の役員の皆様をお招きして、海外短期研修報告会が行われました。今年度の本校代表である2年B組の谷天晴さんが、ホームステイ先のオーストラリア・ブリスベンでの生活について報告を行いました。

ホストファミリーや現地の方々と英語での交流を深めたことや、食事、訪れた場所などが写真と共に紹介されました。また、後輩達には、学校で習う英語でも十分に意思の疎通ができるので、話すことが大事であることや、挑戦することの大切さが伝えられました。八雲高校創立百周年記念事業の一環である海外短期研修が、実り多いものとなったことを知ることができました。

第77回卒業証書授与式

3月1日(土)、本校にて第77回卒業証書授与式が行われました。式典には、在校生、教職員、来賓の方々、卒業生の保護者の皆様が参列し、卒業生73名(普通科62名、総合ビジネス科11名)の卒業を心からお祝いしました。

岩村克詔町長や小熊PTA会長をはじめ、来賓の方々からは温かいご祝辞を賜り、改めましてご参列いただいた全ての皆様に深く感謝申し上げます。

また、卒業生代表による答辞では、これまでの思い出と共に、これから新たな道を歩む未来への期待と希望が込められ、会場全体が温かな雰囲気に包まれました。 在校生にとっても、先輩方の卒業する姿は学校生活の一つの大きな節目となり、今後の学びの意義を再認識する貴重な機会となったことと思います。

八雲高校での3年間はこれで一区切りとなりますが、卒業生の皆さんにとって、人生はこれからが本番です。今後のご活躍と幸せを心より願っております。

進路報告会

令和6年度進路報告会が2月25日(火)6校時、本校体育館で行われました。今年度の進路活動の結果、合格・内定を手にした5名の3年生が1・2年生に伝えることをねらいに、自身の体験を語りました。国公立大学学校推薦、私立総合型、看護学校一般受験、地方公務員、一般企業の5つの分野について、志望先を決めるまでの経緯、志望した具体的な理由、志望先で学びたいことや取り組みたい業務、将来の展望、なぜその進路を選んだのかについても説明しました。中でも、方向が決まってから進路実現のために取り組んだこと・苦労したこと・後輩へのアドバイスには、特に力のこもった説明が行われました。説明では、①進路先をできるだけ早く決めること、②対策を早く始めること、③学校・企業とも徹底して進路先のことを調べて対策に生かすこと、④学習はもちろん資格検定取得、部活動・生徒会や委員会活動・ボランティア活動などの課外活動といった日常の学校生活を大切にすること、⑤周囲に協力を求めることが、共通の重要な事柄として熱心に語られました。報告を聞いた2年生の代表からは、貴重な体験を聞くことができたので今後の自分たちの進路活動に生かしていく感謝と決意、卒業後の活躍を願う声援とが送られました。説明を行った3年生は、「自分の体験を後輩の役に立てたいと思い、精一杯考えて話しました」「学校生活を大事にすることを伝えたいと思いました」「自分が苦労したので、進路活動はできるだけ早く始めてほしいと思います」「来年、再来年、自分たちの目標を実現してもらいたいです」などの思いや後輩たちへのエールを明るい表情で語っていました。

自分たちの進路活動を熱心に説明する3年生 メモを取りながら聞き入る1・2年生

第38回 八雲さむいべや祭りに参加

2月9日(日)、総合ビジネス科の生徒8名が第38回八雲さむいべや祭りの会場で、「二味貝(ふたみがい)クッキー」の限定販売を行いました。

「二味貝(ふたみがい)クッキー」は、株式会社 木蓮から講師をお招きし、総合ビジネス科の授業の中で商品開発を行ってきたものです。八雲町の特産品であるホタテの形をしたクッキーには、八雲産の牛乳、熊石産の塩、野田生産のカルサイトが使われています。事前に新聞などでPRをしていただいた効果もあり、限定販売の100個はすぐに完売となりました。

令和6年度ルスツスキー遠足

2月6日(木)、2学年体育のスキー総合学習としてルスツリゾートスキー場に行きました。強風の影響でゴンドラ、リフトが低速運行となりましたが、怪我なく安全に滑走を楽しむことができました。生徒たちは自分たちの技量に合わせたコース選びをしながら広いゲレンデを気持ちよく滑走していました。

2A 2B

2C 滑走の様子

第2回 町長と高校生の意見交換会

1月28日(火)昨年に引き続き2回目となる、町長と高校生の意見交換会が実施されました。前半は生徒たちが「総合的な探究の時間」の授業の中で地域課題を見つけ、自分なりの解決策や改善策をまとめたものを町長に向けて発表しました。さらに先日海外短期研修に行った谷くんが、研修先のオーストラリア ブリスベンでの経験を発表しました。後半は「八雲町から進学などで町を離れた人たちが戻ってきたいと思う町づくりについて」というテーマのもと意見交換を行いました。意見交換会を通して、生徒たちは積極的に発言し、それに対して町長にも真剣に答えていただいたので、とても有意義な時間でした。今後も継続して行っていきたいと思います。

冬季休業後全校集会

1月15日(水)、冬休み明けの全校集会が実施されました。大きな事故や怪我もなく、元気な姿で登校して来た生徒たちにひと安心しました。また、新しい一年のスタートを迎えるにあたり、校長先生から講話をいただきました。

現在、感染症などが流行していますが、各自がしっかりと自己予防に努め、元気に学校生活を送ってほしいと願っています。

現在、緊急連絡はありません。